“我們已獲得半導體大廠訂單超1000萬元,產品在今年8月開始陸續交付。”隨著一粒粒形似黑色細沙的超級過濾材料從出料口源源不斷產出,摩孚科技(重慶)有限公司(以下簡稱摩孚科技)實現了集成電路制造AMC超級過濾材料的國產替代。

AMC過濾吸附材料

半導體作為現代工業的“糧食”?,是未來智能革命的關鍵驅動力。?目前全球僅少數企業具備作為半導體的核心技術——AMC超級過濾材料的量產能力。摩孚科技卻做到了!

“中試平臺助我們完成了科技成果從實驗室到生產線的‘關鍵一躍’,才讓產品順利上市。”摩孚科技總經理丁佰鎖感慨地表示。

今年政府工作報告中明確,加快概念驗證、中試驗證和行業共性技術平臺建設。近年來,重慶正以規模布局中試平臺為抓手,推動一批科技成果從“書架”搬到“貨架”、從“實驗室”走向“生產線”,不斷提升產業本地生成能力。

中試平臺發力

從“實驗室”到“生產線”的關鍵一躍

想象一下,一個科研團隊在實驗室里研發出了一種新材料,實驗成績相當驚艷。但這個成果立即通過流水線量產行不行?答案往往是:不行。因為實驗室的環境相對簡單、劑量小、條件可控。而到了工廠流水線,生產環境中的溫度、濕度、設備穩定性等諸多不可控的因素,都可能影響大規模量產,最終使得團隊浪費大量經費投入和時間精力,錯失市場。

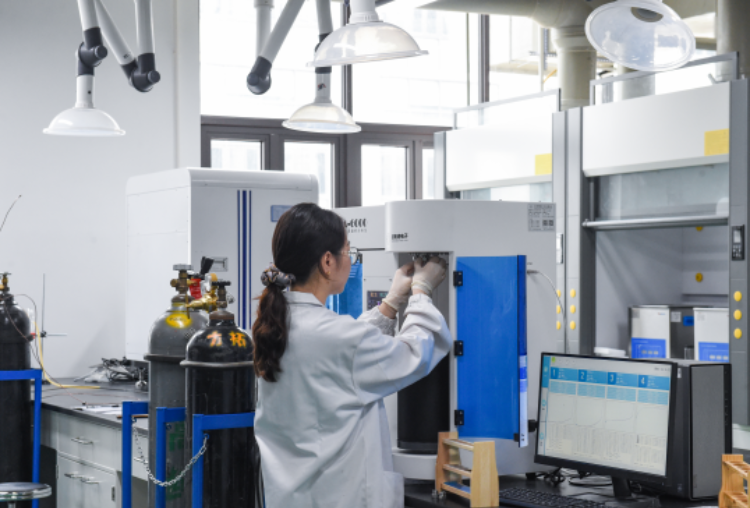

實驗室里研發工程師正在分析各項數據

中試平臺就像是一個模擬真實生產環境的“試驗場”,它讓科研成果在從小規模實驗走向大規模生產前,先“試一試”——測試穩定性、優化工藝、降低成本、提高效率等。

摩孚科技總經理丁佰鎖告訴上游新聞記者,在中試平臺上,他們在短時間內以極低的成本跑通生產數據,調準了生產參數,這才使得科技成果快速量產,從而占據了市場先機。

業內數據顯示,經過中試的科技成果產業化成功率可達80%,而未經中試的產業化成功率僅有30%。這一數據充分凸顯了中試在科技創新和產業創新融合發展中的重要性。

就在不久前,重慶市經濟信息委公布2024年重慶市中試平臺名單,智能網聯新能源汽車、新一代電子信息制造業、先進材料、智能裝備及智能制造、生物醫藥、特色消費品這6大領域的49個平臺入選。通過中試,重慶正不斷將新產品新技術試驗出來、檢測出來、生產出來,“好用、耐用、管用”的高科技產品正陸續出現在市民身邊。

理工清科(重慶)先進材料研究院(以下簡稱“理工清科”)的MOF材料批量化制備中試平臺作為市級平臺之一,已建成并投入使用研發及生產空間5000余平方米,引進超100臺先進的實驗儀器及小試中試設備,整體價值數千萬元。

MOF批量合成制備

理工清科研發總監劉華麗表示:“設備儀器是工具,怎么用好才是關鍵。”在這一平臺之上,不僅能獲得共享設備服務,更能依托北京理工大學強大的人才隊伍和科研底蘊,讓企業的科研成果從“實驗室”走向“生產線”。

劉華麗告訴上游新聞記者,平臺成立兩年以來,以“科技創新+產業培育”為抓手,不僅孵化了摩孚科技在內的多家具有創新活力和市場潛力的企業,還在氫燃料電池催化材料、血液凈化材料、頁巖氣提氦膜材料等9個方面實現了技術突破,目前已建成全球領先的年產百噸晶態多孔聚合物(MOF)產線,更通過中試鏈接上下游,助力企業把科研成果轉化成具有市場競爭力的產品。

“有了我們的技術突破,鞋底也能變輪胎。”劉華麗在采訪中舉了一個例子。華峰上海研究院與平臺合作研發,通過MOF材料賦能,其主力產品“尼龍66”的耐磨性數據提升了數倍。這意味著,“尼龍66”將拓展應用場景,從曾經的鞋底原材料邁向輪胎制造等更廣闊的商業前景。

平臺機制創新

全周期服務孵化硬科技企業

一邊是創新,一邊是產業,中試雖然是科技成果轉化的關鍵環節,但也面臨限制多、門檻高等問題,許多企業不敢試、不愿試。再加上很多特殊領域的中試面臨資金投入大、創新風險高、專業性要求高、環保壓力大等難題,更加制約了科技成果的產業化落地。在采訪中,上游新聞記者觀察到,此次入選的49家市級中試平臺大多數實現了共享設備中試服務,降低科技成果轉換成本。同時部分綜合性中試平臺通過機制創新,打通了“項目遴選、小試中試、產品上市、生成企業、退出接續”全鏈條通道,建立起全周期科技成果轉化服務。

“沒想到這一天這么快就來了!”上海交通大學船舶海洋與建筑工程學院教授羅宇十分感慨。

最近,光贏科技(重慶)有限公司研發的虛擬焊接系統一亮相,便斬獲意向訂單超700萬元。

羅宇說,“虛擬焊接系統在保證焊接產品質量、提高焊接生產效率、降低焊接成本以及培養焊接技術人才等方面具有重大意義和市場前景。但苦于缺乏啟動資金和產業化經驗,成果轉化道路一度停滯不前。”但在了解重慶高新技術產業研究院(簡稱重慶高新院)全周期科技成果轉化服務鏈條后,他主動尋求創業孵化支持,最終成功讓自己的科研成果——虛擬焊接系統成功實現產業化。

重慶高新院規劃發展部部長林培思介紹,孵化光贏科技的過程“很有代表性”。重慶高新院經過多輪論證后,通過參股合作的方式提供480萬元開發資金,羅宇教授團隊將知識產權評估作價入股,于2023年12月成立了光贏科技(重慶)有限公司。

資金問題解決了,這還不夠。重慶高新院還派遣項目經理、技術經紀人幫助光贏科技從零開始建章立制、搭建班子、招引人才等,并提供中試場地協助開展產品研發、測試標定、檢驗檢測等中試熟化工作,打通了軟件系統從技術到產品的完整通道。

目前,光贏科技已經成功完成了焊接仿真系列工業軟件的商業化。該系統可以模擬實際焊接過程,對結構形變、溫度場、殘余應力等實現數字孿生,還能有效改善焊接質量、節省工程成本,實現了焊接軟件的國產化替代。

重慶高新院打造的西南地區首個電子產品研發中試共享基地

短短5年時間,重慶高新院就精準轉化了香港科技大學、北京大學等高校院所原創專利技術超800項,成功孵化硬科技企業57家。

“中試平臺的確有助于地方經濟的發展,是把科技和經濟聯系起來的最重要的紐帶之一。重慶市產業結構正在面臨調整,新興技術的突破要融入產業調整當中去進行大規模生產的時候,就非常需要中試平臺不斷壯大和完善。”重慶理工大學副校長邱冬陽受訪時表示。

“研究院經濟”賦能

助力硬科技生態“雨林”生成

“過去科技成果常困在‘論文里、展臺上’,如今中試平臺就是‘翻譯官’,把實驗室語言變成產業篇章。”市經濟信息委總經濟師、未來產業處(籌)處長唐忠偉表示。

今年以來,重慶市經濟信息委、市發展改革委、市科技局聯合制定了《重慶建設概念驗證中心和中試平臺行動計劃(2025—2027年)》,提出圍繞“416”科技創新布局和“33618”現代制造業集群體系建設,突出產業細分領域,以小切口建設“綜合型+專業型”概念驗證中心、“綜合型+專業型+企業型”中試平臺矩陣體系,實現重點產業領域概念驗證、中試能力全覆蓋。到2027年,全市將建成100個中試平臺。

高端MEMS傳感器封測中試平臺

量變或將引起質變。如何讓中試平臺發揮出更大能量,為重慶的科技創新注入“強心劑”?

唐忠偉進一步指出,重慶正形成硬科技企業生成生態“雨林”效應,即在規模布局中試平臺的基礎上,探索具有重慶辨識度的“研究院經濟”。

“研究院經濟”是打通基礎研究、應用研究、科技成果轉化、技術產品商業化和產業化整個創新鏈條的重要載體。2024年,重慶“研究院經濟”發展模式入選了工信部《新型工業化案例選》。

邱冬陽也十分認同“研究院經濟”在重慶經濟發展當中的重要性。他說,研究院經濟的核心要素是創新,重慶基本具備。在持續完善的過程中,只要營造好創新氛圍和生態,一定會有“獨角獸”企業脫穎而出,進而形成良性循環。

這對于一個地方的創新活力和創業就業都會帶來非常大的、積極的正面影響。

截至目前,重慶已擁有包括重慶汽車智能制造與檢測產業技術研究院、北京大學重慶大數據研究院、滬渝人工智能研究院、哈爾濱工業大學重慶研究院、重慶大學產業技術研究院等30多家產業研究院。這些研究院在各自領域內不斷取得突破,為優質科創企業生成和產業生成能力持續提升注入了強勁動力。

唐忠偉表示,重慶將持續深化“產業研究院+產業基金+產業園區”科技成果轉化新路徑,促進科技創新與產業創新融合發展,推動更多“實驗室黑科技”走向市場,更好培育發展新質生產力。

| 科技

| 科技