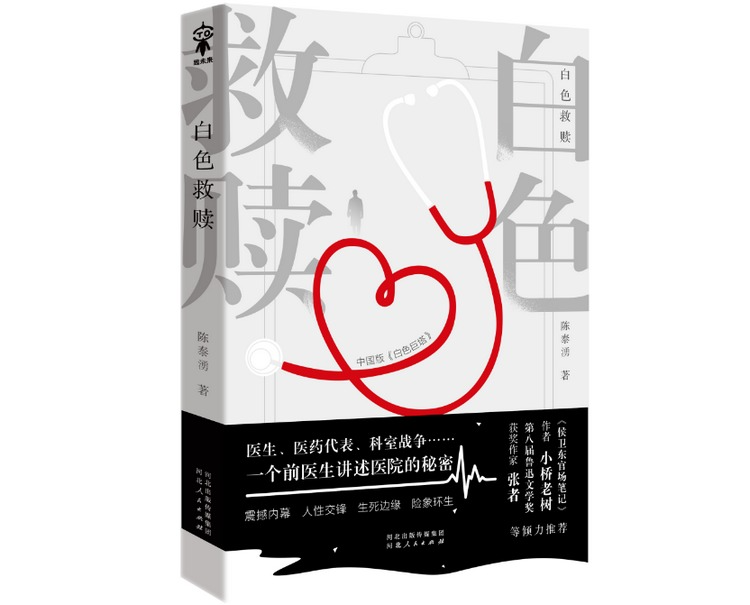

死亡之上,尋找生命之光

——讀陳泰湧長篇小說《白色救贖》

文/袁野

每個人的一生都在尋覓一件屬于自己的東西:金錢,名利,地位……小說主人公沈鮑鑫在臨終關懷醫院找到了屬于自己的價值,雖然平凡但內心平靜。這是我閱讀完陳泰湧長篇小說 《白色救贖》后的感悟。

時間回到六月初的一個下午,初夏的重慶因為一場迅雷急雨掃蕩了漫街遍巷的高溫氣息。在解放碑的一個咖啡店,四杯生椰拿鐵,三個讀者一個作者,作者陳泰湧和我們分享了新書《白色救贖》里被刪減五萬字的故事。就像一個五星級大廚讓我們品嘗了一只沒有剔骨片肉的北京烤鴨,味道豐滿。而這次暢談距離新書發布會還有一個月。

一

好故事都離不開驚奇元素,男主沈鮑鑫一出場的幾個關鍵詞“遺腹子”“先天性心臟病”一下子就牽動了我的心。一鼓作氣將這本25萬字的小說閱讀完時,已是翌日凌晨5點24分。

根植于熟悉的領域提煉創作的源泉,作為作者第一部長篇小說,他精準地選擇了自己的老本行——醫療行業,作為故事的集結地。

小說通過兩個醫科大學生沈鮑鑫、岑愷璐的情感交織、畢業分配、職場際遇等為基點,暈染出與之相關的形形色色的人物和事件。運用專業的醫學領域知識帶給角色厚重的故事感,支撐起每一個鮮活角色的特質,沒有夸張浮華,靜靜敘述,娓娓道來。

既是有關醫療題材的書,死亡是該部小說不可回避的話題,而醫院無疑是誕生死亡最多的地方,但是死亡又不是這本書真正的主旨。作者設定的每一種死亡方式,在這里只是一扇純潔如白色的窗,透過這扇窗我們看到了平凡歲月中的自己,在紛繁世界中的喜怒哀樂。在創作手法上,融寫實與懸疑于一體,通過事態的變化引領出主人翁心態的變化,只有磨煉出心理韌性才能熱愛生活,實現自我救贖。

沈鮑鑫在肝膽科實習時,寫的第一份死亡記錄,也是他真正接觸到的第一個死亡病人,指導醫生蘇鑫問他:“第一次寫?”沈鮑鑫點點頭:“這個病人好年輕喲!”他的眼里突然滾落出一串熱淚。讀到這里,一個有血有肉有七情六欲的愣頭青的形象在腦海中勾勒速寫,誰說“最是無情白大褂”,白大褂也并非不食人間煙火的神。

沈鮑鑫迎來的第二個病人,竟然是對他選擇學醫有著特殊影響的浦州中心醫院腦外科主任康宏。沈鮑鑫少年時代因為外公的離世,一直對康宏主任懷著不知道是仇人還是恩人的復雜情愫,而自己第一科實習的帶教老師兒科主治醫師康雪梅竟是康宏的女兒。

當康宏因肝癌晚期被轉至沈鮑鑫實習的肝膽外科時,“他平復了一下心情,拿著病歷就往病房走,走到門口雙腿卻軟得邁不開步子,”這里作者對沈鮑鑫的心理活動有一個看似不經意的描寫,“他平復了一下心情”,讀到這里我似乎能夠感受到男主深深地吸了一口氣。因為四個月前男主在浦州車站還看到過這個老頭兒,他不相信躺在病床上臉色蠟黃的“老頭兒”就是那個送他聽診器的主人,是那個讓他立志走上醫學道路的源動力。

這里這個“老頭兒”一詞我覺得用得精妙傳神,少年時期的男主覺得是因為康宏主任拒絕為外公做手術才導致外公的死亡,所以他心里對康宏本身懷著一種“少年時的敵意”,心里面稱他為“老頭兒”合情合理。但現在這個老人生命進入倒計時,男主的心理活動是復雜的,就像一場賭博已經正式開局,自己的底牌還沒亮相,對手卻先倒下了,但縱有萬般錯綜復雜的因素,在這一刻,眼前這個病入膏肓的老人也深深地觸痛了男主內心最柔軟的神經,博愛善良是男主的內核,這其實也是為后面男主能夠選擇“臨終關懷”埋下伏筆。

同時,在這一段故事中,作者敢于觸碰“天價藥”及“藥品保供”等社會性話題。這一番醫療內幕又是通過男主沈鮑鑫與蘇鑫的對話呈現在讀者面前的,“藥品供應鏈”中貪婪的藥販子牟取暴利的行為,引起了男主的憤慨。同時也讓我有了代入感,這種代入感是因為我覺得真實,細思極恐。康雪梅和康宏兩個人的身份都是醫生,他們是最能直接接觸到藥品資源及供應渠道的人,他們尚且還要通過特殊渠道去獲取,那么普通老百姓為了治病所面臨的困境豈不更難?

這種代入感還源于作者的自身經歷,熟悉作者的都知道,他本身是重慶醫科大學科班出身,曾在三甲醫院擔任外科醫師,人生中第一段職場經歷對人的影響是非常大的,可以看出作者雖然棄醫從文,但對醫生、醫療行業有著特殊的感情,并有深度的了解,這些生動的醫學案例,不論是對我這種醫學門外漢的讀者,還是對正在從事醫療工作的讀者,都會成為教科書級別的啟示錄。《白色救贖》的社會意義還在于它敢于揭示藥品的高價問題,通過小說的形式為百姓發聲,散發出人性光輝。

二

如果有一天,生命即將走到盡頭,你最想用什么方式離去?或許很多人都從未思考過這樣的問題,在身體尚健康的時候,人們對“死亡”諱莫如深。村上春樹說:死并非生的對立面,而作為生的部分永存。

我敬重小說里的鮑芳,沈鮑鑫的母親。當她面對無可逃避的遺傳性疾病帶來的死亡,自己細心地安排好一切身后事,母子以很簡單的方式談論死亡這個本來非常沉重的話題,兩個人仿佛不是在說生死而是在商量去旅行,一個人遠去,一個人目送,不同的是旅行的人永遠不會再回來而已。只有看淡了死亡才沒有束縛,沒有了束縛才能安放自己的靈魂,這個年輕時喪偶獨自撫養遺腹子長大的單身母親,兒子的成才是她這輩子最大的尊嚴,為母則剛,所以她才無懼風雨無懼死亡,不需要悲憫不需要掌聲,笑著閉上眼睛才是幸福,她輕描淡寫地告訴兒子:“一切已安排妥當,反正就那么回事,到時你們可以少請幾天假回來照著辦就是。”寥寥幾句話,卻讓我潸然淚下。

我也敬重岑竹衫,女主的父親,雖然小說中他的死來得過于倉促,來得有些悲壯,甚至覺得他為什么不將女主的工作、生活安排好了再死亡,可是人生沒有那么多“如果”,明天和風險不知誰先來。就像書中作者告訴我們的一樣,在人生這道方程題里面有數不勝數的變量。岑竹衫的死亡,其實也是作者為讀者埋下的最大的一個伏筆,小說末尾章節才將這道方程題中最大的題破解,當沈鮑鑫和岑愷璐發現母親骨灰盒里面,父親岑竹衫留下的那封信里寫著:一生為了妻,一死為了女。或許這才是父愛潤物無聲的詮釋,也讓讀者幡然領悟,岑竹衫和鮑芳一樣,他們懷著對兒女的愛與眷戀,卻都無一例外地選擇以有尊嚴的方式承受死亡。

三

在我有限的知識里,是通過閱讀此書才對“臨終關懷”有了更深層次地了解,并因此查閱了相關的資料,“臨終關懷”起源于英國的西西里·桑德斯女士,她于1967年在倫敦創辦了全世界第一家對癌癥末期病人的關懷醫院。在《白色救贖》里,作者將沈鮑鑫最后的歸宿設計成臨終關懷醫院的院長,與他年少時立下的“治病救人”的宏大理想大相徑庭,但我認為作者賦予每個人物的含義都推向了一個更深、更遠的生命領域的思考。

醫者父母心,在臨終關懷醫院里的醫生,用的是卻是兒女心,沈鮑鑫用對親人般溫柔的關懷詮釋了對瀕臨死亡的人的尊重,親人離世不是驟降的暴風雨,而是一生的潮濕。這種關懷與溫暖稀釋了死亡本來的昏暗,給逝者撐起一把傘,給生者烤熱一爐火,讓愛與銘記不會隨著生命的終止而終止。就如一片草場,冬日的枯萎是為了春天的新生,死亡是一扇門,沈鮑鑫是看門人,他在那里送走了很多人,讓他們沒有遺憾地走完生命的最后行程。

男主在青春時以為“婚姻將是自己的第二次投胎”,“他覺得真正的青春就應該是一把火,青春就是不管不顧地放火”的豪情。他曾意氣風發、豪情壯志,年輕時的夢想和努力驀然之間化為泡影之后,依然在內心守護著少年時種下的那粒種子,那粒種子已開成了一朵蓮,一朵即使在淤泥里也潔凈如初的蓮,所以才有了就職典禮上“花開的時候是一種美,花落的時候也是一種美”的靈魂之音。妻子岑愷璐和女兒沈鮑竹在臺下為他鼓掌,岑愷璐穿著白色的長裙,在她的胸口上驕傲地臥著一顆晶瑩的紅寶石,這顆紅寶石是沈鮑鑫兌現的承諾,二十年了,這是送給她的禮物。這一顆紅寶石,我覺得此處也是作者匠心獨運之處,我可不可以這樣理解,既是沈鮑鑫對岑愷璐不離不棄的見證,同時透過象征性的物件,兩個人得到了生命中的頓悟。

作者巧妙地把控了讀者的情緒,讀到此時的情緒已不同于之前的悲傷凝重,憤憤不平,而是有著不斷前進的推動力。小說在此時已不再闡述如何面對,而是將一切看開,撥開云霧迎接未來的暗喻。曾經遭遇的種種都已變得不那么重要,唯有愛是永恒。

主人公沈鮑鑫用他的經歷用他的心用他的愛,在黑暗無情的死亡之上綻放了一朵生命之花,贏得了尊重,升華了他的生命質感。而我,也從《白色救贖》的書中找到了那束光……

作者簡介:袁野,中國散文學會會員、重慶金融作家協會會員。

編輯:朱陽夏 責編:陳泰湧 審核:馮飛

下一篇:過年啦①丨冰泉:難忘兒時臘味香